ナビゲーターの丸幸 礼子です。

歯周組織にも、痛みを感作する神経線維があります。

何故、そこまでムキになるが如く痛みを感じる線維の紹介を試みるのか?私も自分で不思議になります。

では、歯周組織だけにフォーカスをすれば良いのか?私は何を言いたいのだろう。

でも、現場で見える景色から、ただ一面的に歯周組織に拘っても何も見えない時もある気がします。その視点で一つ言える事は、ただ歯周組織にフォーカスを与えるだけでは、きっと、見落とす臨床もある気がするという話をし案内したく思うのです。少し補足するならば、咬合する上のセンサーが歯周組織内にある事から、異常がでる事があり得るという案内になります。

専門的な話の紹介になりますが、一緒に考えて欲しく思うのです。歯茎の腫れから、何かを一緒に考えて頂ければ嬉しいです。寂しい事に、肝心な部分を表現する力がまだない気がしますが、一生懸命お伝えしたく思います。

さて、続けます。

咬合のセンサーとして歯根膜は無理な強い力が加わらないよう合図を本人の身体を介し、情報を伝達するのだと思っていました。だから(↓)、こんな事を現場ではやるのだろうと思っていました。

「ギューッと噛んで下さい。」とか

「カチカチ噛んで下さい。」とか

「顎をギリギリして下さい。」こんな表現を歯科医の先生は用いられているのかな?って私、丸幸は思っていました。

で、その事を院長に話すると(こういう時の院長は、本当に性格が悪いと心から思います)…

「なら、質問。」

嫌な予感がします。

「脳幹網様体ってあるじゃん。」

キターー!!!

「勉強会で触れたじゃん。」…(思考停止)

「痛みって脳へ情報が向かって、認識し、言語化される。」

に・ん・し・き?

ゲン・ゴ・カ??

ダメだ。チーン(@△*⁈▽◇☆頭がショートした)

でも、ローチ(私が付けた院長の別名)は人の心境など無視して言葉を続ける。

「で、言語化の前に情報は脳幹網様体を通って、いよいよ感覚ちゅうか、言語ちゅうか〇☆▽*⁈」

頭がクラクラする。音しか私には届かない。でも心地良い音ではない。

「ところが、歯根膜から来る情報、脳幹網様体に届くのは少ないと言う事が分かっている。」

えっ⁈少ないにも関わらず、私は歯根膜を意識していたの?…

じゃあ、他の先生は?何を言えばいいのか分からない。

他の歯医者さんは気付いているのか、私の思い込みか…。

とっ、ブログの下書きをメモしていると、嫌な感じ到来。。。

後ろを振り向くと、院長と目が合う。。。

二コーっと笑って、今日のテーマが伝達されます。

「思い込み」だそーです。刺激と絡めて、思い込み?何なの、この展開。ノリだそうです。ローチ曰く。

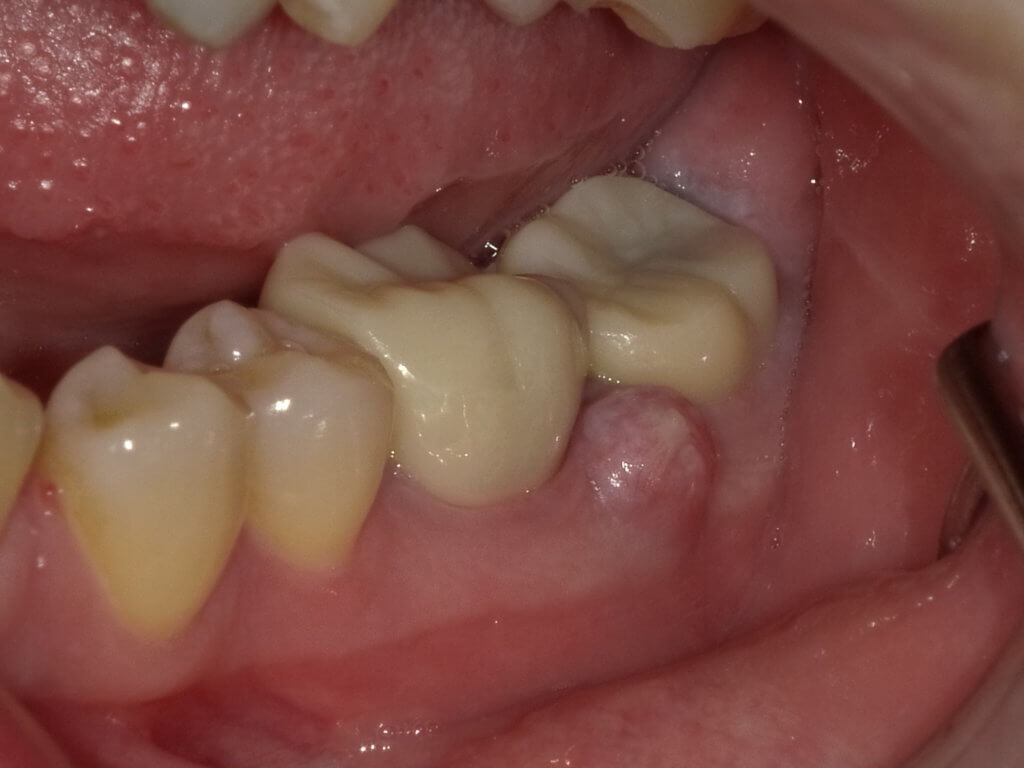

腫れた時の写真。歯周組織が腫れている。と言う次第です。さて、歯周組織が腫れる理由は?が、肝心。

別の角度。見事に腫れています。腫れがなくなれば、晴れと言えるだろうに…

腫れが落ち着いた時の写真。咬合調整を、一定のルールで行って1週間後。歯周組織の治療は、一切行っていません。

先の話に戻りますが、歯周組織が腫れているから、歯周組織に対しアプローチをかけるという指針があるとします。他方、歯周組織が腫れる理由が別の因子にあると考え、アプローチを変えるという指針があるとします。要因が仮に、感染なら咬合調整で治るという事はあり得ません。常に腫れる=感染=ばい菌という方程式が成立しない時、仮に根の治療をやり直しても、本質は解決しないという事にならないのでしょうか。そんな事を、稚拙な言葉を並べつつも、紹介をしてみたくなりました。案内という方が適切かもしれません。

歯周組織だけを見つめれば、この腫れはばい菌を起点に考えるのが自然かもしれません。

歯周組織以外も含めれば、捉え方も変わるのかもしれません。

*この診断権は、歯科医の所属する物です。衛生士の私が意見を挟む物ではありません。だから、紹介であり案内と理解ください。宜しくお願い申し上げます。

よろしければ、時々覗いてください。アクセスが増えているのが分かると励みになります。

丸幸 礼子

*あ、表題ですが、歯茎の腫れに対して全て、根の治療を行うべきという風潮(と、私が思い込んでいるが適切でしょう)に投げかけを行いたくて。むしろ、原因があって結果という捉え方の方が良い気がするという意味を込めてみました。私が勝手に思い込んでいた価値観への、私なりの反省とでも言えば良いでしょうか。上手い表現に治まらなくて、ごめんなさい。しっくりとした表現を思いついたら、改めて紹介したく思います。-丸幸-

この赤と青の位置が違う所に意味があるらしいです。どうして?By丸幸ー頭が痛くなるので、私からはここまで。理解できたら紹介します。あ、理解して文章に起せそうになった際に紹介しますの、間違いでした。いつになる事やら…トホホな、丸幸です(涙)。

やっぱり引かない…根っこにばい菌が入ったという説明が一番患者にとっても受け入れやすいけれど、補綴を入れて3年後に症状が出た場合、ばい菌という説明が自然と相手に受け入れられるのか。相手=患者。むしろ、違う要因を可能性として考えるのも一つの術かもしれません。難しい所です。